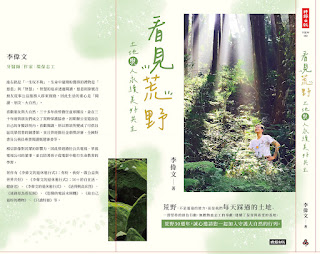

每個人內心都有一隻鳥,一隻嚮往自由的鳥

「每個人內心都有一隻鳥,一隻嚮往自由的鳥。」 這是傳誦於每個喜歡大自然的賞鳥人之間的名言。的確,對於困守水泥叢林裡,在各種大大小小螢幕包圍下的都市人,偶一抬頭看見天空中飛過的鳥兒,我相信即便不是賞鳥的人士,心中也會引起一股悸動。 鳥提醒了所謂萬物之靈的人類,還有許多自然生命與我們共享這個地球。 台灣有許多鳥,除了留鳥,還有許多南來北往遠道而來的候鳥。 鳥類的遷徒一直是自然界難解的謎,有人說,或許在冰河時期遍佈地球許多嚴寒的氣候影響,鳥類因為求生存而演化出的行為;也有人說也許南半球可能是現在居住在地球北部鳥類的家鄉,他們每年一次的遷徒只是回到祖先們的家鄉。 至於牠們如何辨識路程,那麼精確的飛行在天地之間?有人說以視覺,追尋河谷海岸線等地標,也有人說也許牠們藉助日月星辰,利用偏光、紫外線定位飛行,也有人說牠們體內可以感應地球磁場來定出飛行方位… . 總之,這些仍舊是未獲確定的理論。 這些鳥類歷經千辛萬苦,中間也許被人獵殺,也許氣候不好,環境污染,棲地不見,我們可有好好善待牠們? 有人說,鳥的未來,就是人類的未來。 全世界環境運動的啟蒙者,瑞秋卡森石破天驚的鉅著 : 「寂靜的春天」,就丟出了一個假設 : 「為什麼聽不到鳥叫聲 ? 鳥都到哪裡去了 ? 」 很巧的,台灣的第一個社會運動,也是第一個環境保護運動,就是來自拯救伯勞鳥的運動。 當年,張曉風老師看到恒春滿街在賣烤伯勞鳥,在滿地的伯勞鳥的嘴尖裏(抓到伯勞鳥要先把嘴折下來,免得咬人,然後才烤來吃),她寫著:「為什麼有名的關山落日前,為什麼驚心動魄的萬里夕照裏,我竟一步步踩著小鳥的嘴尖?」作家們用感性的筆觸,激發了當年還沒有什麼生態保育概念的民眾的側隱之心,也讓當時還不興盛的賞鳥或生態旅遊有一些不同的省思:「我是個愛鳥人嗎?不是,我愛的那個東西必然不叫鳥?那又是什麼呢?或許是鳥的振翅奮揚,是一掠而過...

-DSC00161.jpg)

.jpg)

.JPG)